芒种过后,湛江的海风夹带着一些湿热,吹进“肺事讲·Lung Talk”第二十三场的会场。这一次,舞台从广州移到了这座滨海城市,而聚光灯下,是一位特殊的讲述者——80岁的文大叔,和他跨越琼州海峡、与肺癌共舞七年的故事。这不仅仅是一场关于医学的讨论,更是一次关于孝道、选择与尊严的动人乐章。当“肺事讲”的医学人文理念,遇上文大叔一家七年跌宕起伏的故事,共同铸就了一条通往“十年之约”的坚实阶梯。

点击查看第二十三场Lung Talk访谈完整视频

“希望之巅”到“如临深渊”,

精准医疗照亮迷雾

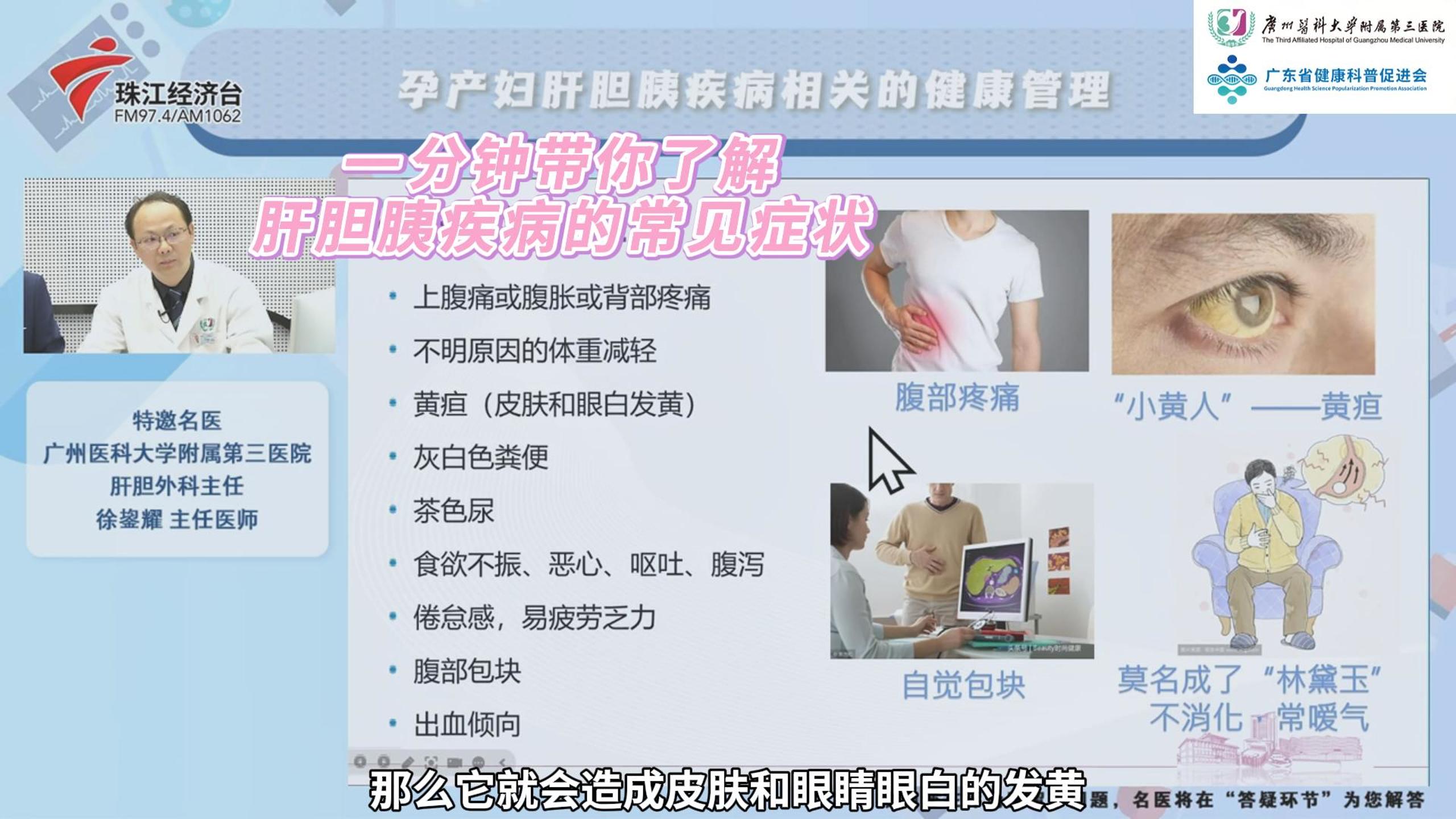

故事始于2018年5月。文大叔在海南体检时确诊早期肺癌(右下肺腺癌IA期),并接受了完全性切除手术。手术成功切除病灶,全家一度沉浸在“治愈”的喜悦中。那时的文大叔精力充沛,“什么活都能干,还常常背着外孙到处玩耍”。然而,命运陡转,术后仅半年,剧烈的胸背疼痛将他推入深渊——检查证实为骨转移,肺癌进入晚期。女儿小文至今回忆仍心有余悸:“怎么才半年复查就骨转移了?我们当时完全懵了。”

图1:第二十三场Lung Talk访谈杨衿记教授与嘉宾文大叔

面对困境,远嫁湛江的女儿们成为父亲的坚实后盾。她们毅然带父亲跨越琼州海峡,求助于广东省农垦中心医院蔡永广教授团队。蔡教授团队迅速找到了突破口:术后基因检测报告显示存在“EGFR 19号外显子缺失突变”。基于此,靶向药物治疗成为文大叔抗癌路上精准治疗的第一把钥匙。

图2:第二十三场Lung Talk访谈嘉宾文大叔女儿

然而,抗癌之路充满坎坷。骨转移、药物性肝损伤相继出现。蔡永广教授团队沉着应对:及时调整用药方案,对局部转移灶实施精准的伽马刀放疗。病情得到良好的控制,然而麻绳专挑细处断,命运的考验并未停止。2023年9月,文大叔突发脑梗,年近八旬的他同时背负晚期肺癌与脑梗的双重健康负担,治疗风险骤增。更复杂的是,脑梗治疗期间因靶向药物服用不规律,导致肺部转移瘤复发。此时,患者身体状况使得肺穿刺活检风险过高。蔡教授团队果断采用“液体活检”,结果确认“EGFR 19外显子缺失突变”依然存在。这一关键信息避免了立即更换强效三代靶向药的需求,在守护患者身体承受力的同时,也兼顾了经济现实。

图3:第二十三场Lung Talk访谈现场嘉宾蔡永广教授

跨越的不只是海峡,

是尊严照护与家的力量

从海南到湛江,文大叔跨越的不仅是地理上的琼州海峡,更是就医体验的巨大鸿沟。小文回忆起在海南某医院的遭遇:父亲术后伤口渗水痛苦不堪,求助医生却换来一句冰冷的“喉咙痛吃辣椒也会痛”,医生连病房门都没进。这种缺乏温暖的沟通方式像一把尖刀无意中可能刺伤了患者和家属的心。

而在广东省农垦中心医院,氛围截然不同。“蔡教授一点架子都没有,很亲切,一一解答我们的疑惑。”小文描述道。更令人动容的是文大叔的反应:他像“串门”一样,一天能跑十多次医生办公室。“他跑的比谁都快!”小文笑着说。在这里,他感受到的是尊重和安全感,不再是压抑的“病房”,而是可以信赖的“港湾”。

对于家属反映的问题,杨佳鑫教授对此感触极深。他指出,某医院个别医生的行为已非不尊重的问题,而是涉及患者尊严的问题。尊严是关乎身份连续性问题。临床不要叫‘3床或5床’,他是文大叔,是农垦老兵,是为海南开发建设流过汗的老英雄!”称呼,是身份认同的开始。杨教授用拆字法生动诠释“沟通”——“沟”是“勾过来”,“通”是“理通顺”。医护如果不耐烦就产生“分离性情感”,意味着将人推开;真正的关怀需要“连接性情感”,意味着向他靠近——查房时靠近患者,用手连接,让关怀可感可触。

图4:第二十三场Lung Talk访谈嘉宾杨佳鑫教授

面对近八十高龄的晚期癌症患者,一个隐形的疑问常被提起:值得如此全力救治吗?刘向欣教授的回答掷地有声:生命尊严“无问西东”!无论年龄,都应享有被全力救治的权利和被温柔以待的尊严。在中国加速步入老龄化的当下,关注老年肿瘤患者的身心健康,是医学人文的核心课题。杨衿记教授同样强调:“无论年龄、性别或背景,生命的尊严没有差别。高龄晚期患者尤其需要被关注——他们临近生命终点,更渴望带着尊严体面地谢幕。理解老年肿瘤患者的特殊心理,在医疗、护理及人文关怀中倾注更多心力,这不仅是对个体生命价值的尊重,更是对我们民族敬老尊贤文化传统的深刻践行,是对‘人民有信仰’这一信念最生动的诠释。杨佳鑫教授则从中国传统伦理“敬父如天”的角度,肯定了女儿们跨越海峡、无怨无悔的付出。“这是根植于血脉的责任与情感,是支撑患者最重要的社会人文网络。”小文姐妹的坚持,正是这份力量的最佳注脚。

图5:第二十三场Lung Talk访谈嘉宾刘向欣教授

在繁忙中点亮人文之光:

沟通的温度与制度的力量

医学人文并非空中楼阁,它需要在繁忙甚至高压的临床一线落地生根。年轻的陈小军医生坦言,面对考核指标、蜂拥而至的病人,保持耐心和细致确实挑战巨大。他们的团队努力营造“家”的氛围:走廊上的一声问候“阿叔今天吃得怎样?”,是对抗冰冷的细节。陈医生的实践智慧是:慢下来(拉长语调问“你哪里不舒服?”),说出来(“阿叔稍等,这位阿姨先来”),做到位(即使简化流程,送出院病人到门口的关键动作不能省)。杨衿记教授补充的小技巧——用“文大叔”、“小文姐姐”替代冰冷的床号——正是将尊重融入日常临床实践的体现。

图6:第二十三场Lung Talk访谈嘉宾陈小军医生

文大叔的治疗涉及胸外科、肿瘤科、放疗科和神经内科等多个学科。如何避免让虚弱的老人奔波于不同门诊?蔡永广教授作为管理者,强调了制度保障的重要性——落实多学科会诊(MDT)制度,让专家“走到床边”。刘向欣教授高度评价这种模式:“当专家来到病床边,而不是让患者挣扎着去门诊排队,这本身就是对患者尊严感的巨大提升。”制度,是支撑人文关怀的骨架。

信任的基石与“再来一个七年”的期盼

信任,是贯穿文大叔七年旅程的黄金纽带。每一个抗癌的故事,都是一波三折,刘向欣教授指出,传递坏消息需要“软着陆”:患方内部团结一致,以及对医疗团队绝对信任是关键。医生专业、清晰的解释,能极大缓解坏消息带来的冲击。小文在活动尾声的寄语朴实而深刻:“专业的事情交给专业的人做。”这份对医者的托付,是医患同心最坚实的基石。文大叔对最初在广东省农垦中心医院为他紧急处理伤口的梁国连医生的感念,对蔡教授团队的依赖,都化作了积极的治疗依从性。

而作为医者一方,蔡教授团队的精准诊疗与不放弃,陈小军等年轻医护在压力下的人文坚持,杨衿记教授、刘向欣教授、杨佳鑫教授等专家对医学、心理与人文维度的洞察与实践,共同诠释了当代的“大医精诚”——精于医术,诚于仁心。人文关怀如同氧气,渗透在治疗的每一个环节,从“敬父如天”的家族支持,到医护“靠近一点”的温暖连接,再到制度化的尊严保障,滋养着生命的意志。

图7:第二十三场Lung Talk访谈现场

赴十年之约,七年双关皆成阶

文大叔的七年,是一面镜子,映照出中国肺癌诊疗的进步阶梯:从单纯化疗走向精准靶向、免疫治疗,从单打独斗走向多学科协作。这七年,他跨越的不仅是地理的海峡,更是从绝望到希望的心理之阶,从被冷漠对待到被温暖尊重的尊严之阶。女儿小文“再来一个七年”的期盼,是千万家庭最朴素的愿望,更是医学永恒的目标。

图8:第二十三场Lung Talk访谈结束全体嘉宾合影

“赴十年之约,七年双关皆成阶”。这“阶”,是文大叔用生命韧性踏出的生存之阶;是医学精进与人文深化的进步之阶;是“肺事讲”汇聚微光、传递希望的成长之阶。站在七年的回望点,每一阶都铭刻着奋斗与温度;展望十年之约,这层层叠叠的阶梯,正稳稳托举着我们,向着“肺癌成为慢性病”的愿景,向着让更多生命享有质量与尊严的未来,坚定攀登。下一阶,必是更辽阔的生命风景。

杨衿记医生简介

“

资深肿瘤内科医生。

毕业于SUMS(Sun Yat-Sen University of Medical Sciences)六年制临床医学系全英班,牢记母校“医病医身医心,救人救国救世”的医训,立志做一个有情怀、有温度的医生。

”

关注我们

ATTENTION US

<肺肿瘤专业的医学人文与医学科普>